|

毛岱宗(1955.3—),曾用名毛哲宗,别署黛宗,字彦达,号喆之、弘轩,堂号未了居,山东掖县(今山东省莱州市)人。1973年考入山东艺术学校美术科,1976年毕业留校任教。1978年入曲阜师范大学艺术系,1982年毕业留校任教,历任艺术系副主任,山东艺术学院美术学院院长、教授、硕士生导师。现为澳大利亚格里菲斯大学博士生导师,山东美协副主席,油画艺委会主任,中国美术家协会会员,中国油画协会理事,中国教育学会美术教育专业委员会理事。 《水边蒙雨》 80x80cm 布面 油画 2018年 RMB:150,000--200,000 近日得见毛岱宗先生几幅近作,兴奋之余感触颇多,不吐不快,提笔伏案,却一时不知何处着笔了。 毛先生自上世纪七十年代在山东艺术学院前身山东省艺术学校操起画笔至今已有三十余年,佳作充栋自不必说,其中以1994年入选第八届全国美展的《山村雪霁》尤其广受关注。笔者第一次见到这件作品是在山东省美术馆,时隔十几年,当时的激动仍记忆犹新。《山村雪霁》可以说是一件用西方材质传达出东方情怀的,介于抽象与印象间的佳构。点线面的结合,或点或划、或涂或抹、或急或徐、或张或弛、或抑或扬、或开或合、或欹或则……分明是“如锥划沙、如屋漏痕”的西画表现;黑白灰的混响,或焦或淡、或浊或清、或凝或散、或强或弱、或明或暗、或厚或杯…分明是“知白守黑,神明自来”的油彩演绎,色块的节奏,技法的纯熟已臻化境,肆意挥洒、无拘无束。 如果说《山村雪霁》是毛先生融合东西方艺术探索的一个飞跃的话,近两年的作品,在以前的基础上又是一个升华。相比以前,现在的画面更加自然平和,更加纯实朴华,如拈花微笑,直指本心。记得一则禅宗公案:一位居士喜欢听一首曲子,于是他反复听,以至于不听不能入睡,他发现这样自己陷入一种执著,于是想听的时候开始克制自己不听,以免陷入执著的桎梏,后来六祖慧能听说了这件事,对他说,你执著的不听,不是陷入另一种执著么?毛先生削弱了西画的明暗、造型、色彩关系等要素,以表达东方哲学堂奥,不放是执著,放弃也是执著,抑而不弃则需要多少锤炼与顿悟?学得难,放弃更难,放下后留其精华为我所用难上加难。毛先生历练数载,我们发现许多东西又自然而然的渗入画面。田野小径、寻常院落,海边停泊的小船,树梢游荡的浮云,这些具体的形象轻松的成为色彩和线条的载体,成为情感和气韵的媒介。这时,莫奈的沉浑、凡高的奔放、马蒂斯的热烈、八大的空灵、倪瓒的静美在刮刀与画笔的调教下混合着松节油的味道自然的融合了。 画到自由时,画道自然。放弃沉柯重梏,解衣盘礴,中西古今诸法,迁手妙得,皆为我用,却又不涩不滞、不郁不结,无半点矫揉造作,如行云流水,潺潺而出。不刻意为之,不刻意不为,这是真自由。这时,山还是山,水还是水。 有文章评论:毛岱宗的绘画代表当今中国油画的发展方向。话看似很大,然言之有理。 “兵无常势,水无常形,运用之妙,存乎一心。”毛岱宗先生道法自然,无心而为,是为大手笔。然艺无止境,衷心祈望先生艺术精进不已。 文/樊磊 作品欣赏

新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。 ——编者按 当画布成为心灵的镜子,写生便不再是简单的对景描摹,而是画家与世界对话的精神仪式。毛岱宗的油画写生,始终贯穿着一种对生命本真的敬畏与对艺术真诚的坚守,尤其在疫情困厄时期以窗户为媒介的创作实践中,这种坚守更显其艺术品格的纯粹与厚重。他的写生不是对物象的被动复制,而是将个体生命体验、情绪与视觉语言探索熔于一炉的创造性转化,在有限的取景框内,铺展着无限的精神疆域。

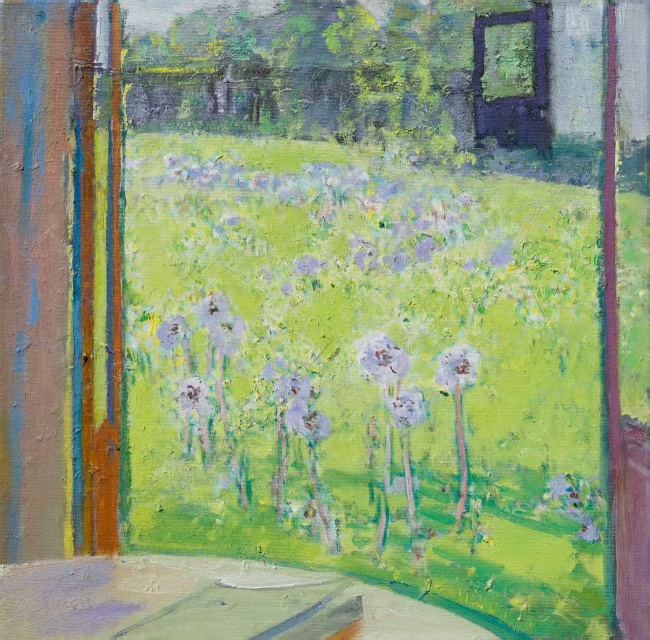

《窗户写生》之一 毛岱宗的写生创作,始终保持着一种“在场”的温度与“介入”的自觉。画家与自然的关系,从来不是疏离的观察者与被观察的客体,而是相互渗透、彼此成就的共生体。那些不能出户的无奈日子,意外地将这种共生关系推向了更为极致的表达——当室外的徜徉成为奢望,窗户便成了连接室内与室外、禁锢与自由、沉寂与生机的精神通道。

《窗户写生》之二 在他的写生实践中,窗户不再是简单的建筑构件,而是一个充满隐喻的视觉枢纽:窗框界定了视觉边界,却无法束缚感知的延伸;窗外的萧条与窗内的静谧形成张力,却在画笔的调和下达成情感的平衡。他笔下的阳光、空气、树叶、花朵,都不是孤立的视觉元素,而是被注入了生命体验的情感载体——那些穿透云层的光束,是对希望的期许;那些在空巷中摇曳的枝条,是对自由的呼唤……这种“以小见大”的写生智慧,源于他对生活细节的敏锐捕捉,更源于他对生命处境的深刻体悟。

《窗户写生》之三 在视觉语言的探索上,毛岱宗的写生始终秉持着“真诚”的原则,拒绝炫技式的浮夸与概念化的空洞。在光影表现的取舍中,他的选择尤为值得深思:曾一度舍弃的光影表现,在疫情时期因对“光的现存含义”的深刻体悟而重新回归。这种回归是基于情感需求的语言调整——当阳光与空气成为生命存在的重要象征时,对光影的精准表达便成了对生命价值的尊重。他笔下的光影不是程式化的明暗对比,而是与物象质感、空间氛围、情感基调高度契合的有机组成。在笔触的厚薄、色彩的冷暖、肌理的粗细中,光有了重量、有了温度、有了呼吸。同时,他对色彩的运用也极具克制与分寸,不依赖艳丽的色相堆砌,而是通过微妙的色阶变化与色彩和谐,营造出醇厚而典雅的视觉氛围,那些看似朴素的色调中,沉淀着岁月的质感与生命的浓度。

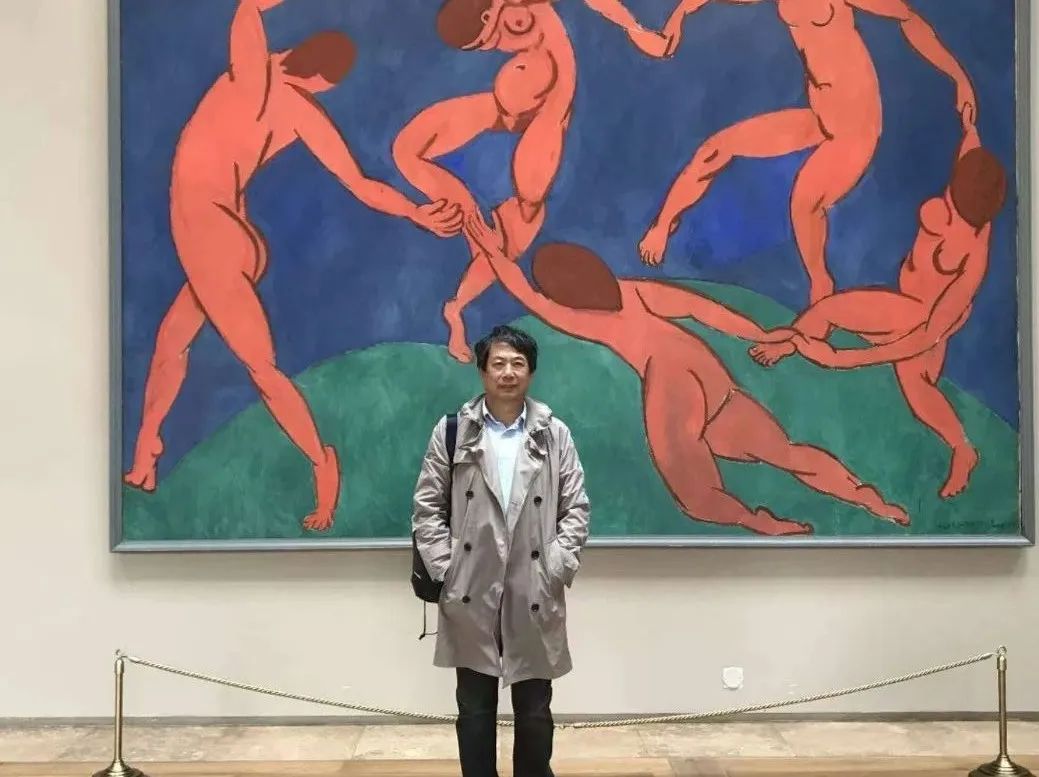

《窗户写生》之四 更为可贵的是,毛岱宗的写生创作始终保持着一种“开放”的姿态,在坚守本质的同时不断突破边界。他不被既定的风格范式所束缚,也不刻意追求标新立异的形式实验,而是在与自然的持续对话中,不断调整自己的艺术表达方式。在创作中,他也会出现一些马蒂斯式的想象——“房子是假设的,人和自然的空间是无限和自由的”,这种想象为他的作品注入了浪漫的诗意与自由的气息。但他也清醒地认识到:“眼前的现实画面比抽象更考验着画家的良知”,他的创作始终在现实与想象、具象与抽象之间保持着微妙的平衡:既尊重物象的基本形态,又赋予其主观的情感诠释;既坚守油画语言的本体特性,又吸收其他艺术形式的有益养分。这种平衡不是折中与妥协,而是基于对艺术本质的深刻理解。

《窗户写生》之五 从本质上看,毛岱宗的油画写生是一场“以心观物”的精神修行。无论是在那些不能出户的日子里的窗户写生,还是平日的户外创作,他始终以真诚的态度面对自然、面对生活、面对自我。在他的画布上,没有宏大叙事的刻意雕琢,没有新潮形式的盲目追逐,只有对生命本真的敬畏、对情感真实的坚守与对艺术良知的恪守。窗里的画家与窗外的世界,在画笔的舞动中达成了永恒的和解,而那些凝结着阳光、空气与生命温度的画布,也成为了跨越困厄、直抵美好的精神桥梁。 (文/DeepSeek) 作品欣赏

《窗户写生》之六

《窗户写生》之七

《窗户写生》之八

《窗户写生》之九

《窗户写生》之十

画家简介

毛岱宗,1955年出生于山东莱州 ,山东艺术学院教授 ,山东美协油画艺委会主任,中国油画学会理事。退休前曾任山东艺术学院美术学院院长,硕士生导师,澳大利亚格里菲斯大学博士生导师,山东省美协副主席,中国教育学会美术教育专业委员会理事。

|